Болезнь Шляттера (остеохондропатия бугристости большеберцовой кости) – асептический некроз бугристости большеберцовой кости, который связан с ее травмированием в период интенсивного развития скелета.

| МКБ-10 | M92.5 |

|---|---|

| МКБ-9 | 732.4 |

| DiseasesDB | 9299 |

| MedlinePlus | 001258 |

| eMedicine | emerg/347 orthoped/426 radio/491 sports/89 |

Общая информация

Большеберцовая кость – кость голени, верхний край которой соединяется с бедренной костью, формируя коленный сустав, а нижний – с таранной, переходя в медиальную лодыжку. В верхней части большеберцовой кости расположена бугристость – зона, к которой крепится сухожилие четырехглавой мышца бедра.

У детей все трубчатые кости имеют точки роста – места соединения костей с хрящами. Благодаря этим зонам кости могут расти в длину. Бугристость большеберцовой кости – одна из точек окостенения. У детей с остальной частью кости она сращена рыхло и легко травмируется, что приводит к остеохондропатии – нарушению доставки питательных веществ к костной ткани и асептическому некрозу (отмиранию) бугристости.

Данное состояние было описано в 1906 году врачом Осгудом-Шляттером. Оно развивается у подростков в возрасте 10-18 лет. Может затрагивать одну или обе ноги. По мере роста место соединения бугристости и основной части большеберцовой кости становится крепким, поэтому болезнь Шляттера у взрослых не возникает.

Причины

Причина болезни Осгуда-Шляттера – травмирование бугристости и ядра большеберцовой кости в период активного роста скелета. Патологию могут вызвать прямые повреждения коленного сустава – растяжения и разрывы связок, переломы, вывихи. Но чаще она возникает из-за хронической микротравматизации при интенсивных занятиях спортом.

К видам спорта, которые чаще всего провоцируют болезнь Шляттера у подростков, относятся хоккей, футбол, фехтование, велоспорт, волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, борьба, акробатика, горные лыжи, фигурное катание и так далее.

Болезнь Шляттера диагностируют у 15-20% детей, занимающихся спортом. Уровень заболеваемости среди подростков, не испытывающих значительных физических нагрузок, – 3-5 %. Вероятность развития недуга не зависит от половой принадлежности. Но мальчики сталкиваются с ним чаще из-за того, что активно участвуют в спортивных секциях.

Патогенез

Болезнь Шляттера у детей развивается следующим образом. Стрессовые нагрузки на сухожилие трехглавой мышцы, возникающие при прыжках, сдавливаниях или травмах, передаются на незрелую бугристость большеберцовой кости. В результате ее кровоснабжение и питание нарушаются, из-за чего возникают участки некроза, приводящие к разрыву.

Из-за натяжения сухожилия обломки бугристости не могут совместиться с основной частью кости. Как следствие, в этой зоне возникают патологические костные разрастания, отек и воспаление – основные проявления болезни Шляттера.

Симптомы

Симптомы болезни Осгуда-Шляттера проявляются постепенно. Сначала возникают слабые боли в колене при его сгибании, приседаниях, ходьбе по лестнице. По мере развития патологии или после интенсивных нагрузок неприятные ощущения усиливаются, к ним добавляются другие признаки.

Симптомы болезни Шляттера на этапе манифестации:

- боли режущего характера в передней части колена, увеличивающиеся во время движения и ослабевающие в состоянии покоя;

- припухлость (отечность) коленного сустава без покраснения и гипертермии кожи;

- напряжения мышц бедра;

- ограничение подвижности сустава;

- формирование шишки из костной ткани на передней части голени под коленной чашечкой, которая не нарушает работу колена.

Сила болевых ощущений может варьироваться от незначительных до очень сильных. Болезнь Осгуда-Шляттера характеризуется хроническим течением: на протяжении 2 лет обострения длительностью от 2 недель до 2-3 месяцев сменяются периодами ремиссии.

Диагностика

Диагностика болезни Осгуда-Шляттера осуществляется на основании:

- сбора анамнеза;

- осмотра и пальпации;

- инструментальных методов;

- лабораторных исследований.

Во время сбора анамнеза доктор выясняет, что беспокоит пациента, когда появились первые симптомы, были ли травмы конечностей и так далее. При осмотре колена обнаруживается его припухлость, а при пальпации области бугристости – болезненность и плотноэластичная отечность, сквозь которую прощупывается выступ.

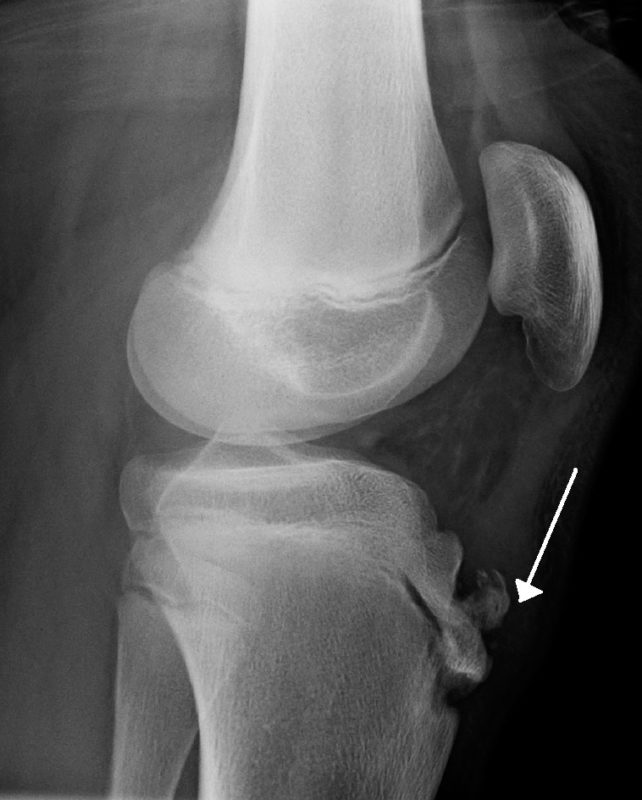

Основной инструментальный метод – рентгенография. Она осуществляется в прямой и боковой проекциях. Целесообразно отслеживать рентгенологическую картину в динамике.

Рентген при болезни Шляттера у детей показывает:

- на начальной стадии – уплощение покрова бугристости большеберцовой кости и поднятие нижней границы жировой ткани, при этом изменения в ядрах отсутствуют;

- на этапе прогрессирования – смещение ядер окостенения вверх и вперед, нечеткость их структуры и контуров, костный агломерат – шиповидный выступ из патологически разросшейся ткани.

Другим методом диагностики болезни Шляттера является радиоизотопное сканирование. Его суть состоит в введении в организм пациента радиоактивного препарата – безопасных для здоровья изотопов, испускающих слабые лучи. После распределения вещества в тканях проводится оценка уровня излучения, и выявляются патологические участки.

Дополнительно могут применяться такие способы инструментальной диагностики, как УЗИ, МРТ или КТ коленного сустава, а также денситометрия – рентгенологический метод определения плотности костей.

Лабораторные анализы при болезни Шляттера проводятся с целью исключения инфекционного характера воспалительного процесса. Они включают:

- общий анализ крови;

- пробы на ревматоидный фактор.

Заболевание дифференцируют от артрита, перелома, сифилиса, остеомиелита, рака, туберкулеза.

Лечение

Как лечить болезнь Шляттера, определяет врач-ортопед. Выбор тактики зависит от состояния пациента и динамики патологического процесса. Обязательно терапевтической мерой является ограничение физических нагрузок. Иногда требуется полное освобождение от занятий физической культурой в острый период.

При тяжелом течении конечность рекомендуется обездвижить путем наложения гипсовой манжеты. Если боли слабые, необходимо зафиксировать сустав бандажом или эластичной повязкой.

Традиционный курс лечения болезни Осгуда-Шляттера включает:

- медикаменты;

- физиотерапевтические процедуры;

- ЛФК и массаж.

Фармакологическая терапия основана на использовании нестероидных противовоспалительных средств, которые обладают анальгезирующим эффектом. Среди них – ибупрофен, нимесулид и прочие. Детям их выписывают короткими курсами. Кроме того, для уменьшения боли к колену можно прикладывать холод.

Физиотерапия направлена на улучшение кровообращения и питания тканей пораженного сустава, восстановление кости, уменьшение воспаления и неприятных ощущений. Болезнь Шляттера у подростков предполагает применение таких методик, как:

- электрофорез с кальцием, прокаином, лидокаином, аминофиллином;

- ударно-волновая терапия;

- грязевые ванны;

- парафиновые аппликации;

- УВЧ;

- озокерит.

Лечебная физкультура включает упражнения на растяжение мышц бедра и разработку подколенных сухожилий. Благодаря этому снижается нагрузка на зону сочленения бугристости и сухожилия мышцы бедра.

Лечение болезни Шляттера, симптомы которой отличаются значительной выраженностью, может быть хирургическим. Суть операции состоит в удалении очагов бугристости, подвергшихся некрозу, и ее последующем сращивании с большеберцовой костью с помощью трансплантата.

Оперативное лечение болезни Шляттера проводится детям старше 14 лет при неэффективности консервативной терапии. После операции назначается курс физиопроцедур для ускорения восстановления нормальной работы конечности.

Лечение болезни Шляттера у подростков в домашних условиях народными средствами, например, масляными компрессами, неэффективно. Но их можно использовать в качестве вспомогательной терапии после согласования с доктором.

Прогноз

Болезнь Шляттера у детей имеет благоприятный прогноз. При условии соблюдения рекомендаций врача в большинстве случаев она проходит к моменту окончания развития скелета – 17-19 годам.

Возможные последствия болезни Осгуда-Шляттера:

- безболезненная шишка на передней поверхности ноги ниже колена;

- дискомфорт в коленном суставе при перемене погоды.

В редких случаях при тяжелом течении патологии происходит деформация коленного сустава, и возникаете его остеоартроз – заболевание, которое сопровождается поражением хрящевой ткани. Человек испытывает болевой синдром при опоре на конечность.

Чтобы снизить вероятность негативных последствий при болезни Шляттера, во время и после курса лечения пациенту следует избегать занятий, предполагающих прыжки, приседания, бег и любую нагрузку на колени. Оптимальный вид спорта – плаванье.

Берут ли в армию при болезни Осгуда-Шляттера? Согласно нормативным документам эта патология не является основанием для признания призывника негодным к военной службе. Исключение могут составлять случаи тяжелых нарушений в работе коленного сустава, вызванные остеохондропатией бугристости большеберцовой кости.

Профилактика

Профилактика болезни Осгуда-Шлятера состоит в контроле интенсивности занятий спортом в период активного роста ребенка, избегании травм и своевременном обращении за медицинской помощью при появлении болей в коленном суставе.

У меня на колене появилась шишка и при беге или прыжках возникает боль в колене и кости. Это болезнь Шляттера?