Болезнь Александера – генетическое заболевание, которое является одним из вариантов нарушения метаболизма миелина (демиелинизирующей лейкодистрофии).

| МКБ-10 | E75.2 |

|---|---|

| МКБ-9 | 331.89 |

| OMIM | 203450 137780 137780 203450 |

| MeSH | D038261 |

Общая информация

Впервые информация о болезни Александера была опубликована в 1949 году патологоанатомом Уильямом Александером. Доктор сделал описание патоморфологии на основании данных, полученных в результате изучения головного мозга умерших пациентов.

Патология считается очень редкой: она встречается у 1 человека из 3 миллионов. Расовая принадлежность, пол и место проживания на ее частоту не влияют.

Причины

Болезнь Александера развивается по причине мутационных изменений в гене GFAP, который расположен на 17 хромосоме. В большинстве случаев дефект формируется спонтанно в момент зачатия. Предполагается, что мутация происходит в генетическом материале отца во время сперматогенеза. Факторы, которые способствуют патологическим изменениям, не установлены. В 5% случаев при болезни Александера генные мутации не обнаруживаются.

Ген GFAP кодирует глиальный кислый белок, участвующий в формировании нервных клеток. Из-за мутации белок накапливается в нейроглиях (вспомогательных клетках нейронов). Это приводит к ряду нейродегенеративных процессов:

- нарушению передачи нервных импульсов;

- снижению поступления питательных веществ к нейронам;

- образованию узелков (волокон Розенталя) в астроцитах;

- разрушению миелина – вещества, образующего оболочку нервов.

Кроме того, генетический дефект провоцирует негативные изменения в клетках иммунной системы.

Ген с мутацией, отвечающий за болезнь Александера, передается аутосомно-рецессивным способом.

Симптомы

Симптомы болезни Александера зависят от ее варианта. Выделяют три формы патологии:

- неонатальную;

- инфантильную;

- ювенильную;

- взрослую.

Неонатальную форму можно диагностировать в период беременности или в первые дни жизни ребенка. Ее признаки:

- внутричерепная гипертензия;

- отек мозга;

- аномально большая голова;

- судорожный синдром;

- задержка нервно-психического развития.

Проявления инфантильной формы обнаруживаются в возрасте 6 месяцев. Основные из них:

- снижение аппетита;

- частые и обильные срыгивания;

- патологическое увеличение размеров головы;

- внутричерепное давление;

- недобор веса;

- замедленное освоение моторных навыков (ползанья, ходьбы);

- гипертонус мышц наряду с парезами;

- хореоатетоз – непроизвольные движения конечностями;

- эпилептические припадки;

- значительное отставание в интеллектуальном развитии.

Манифестация симптомов ювенильной формы наблюдается в период от 4 до 14 лет. Ее проявления:

- судороги;

- отставание в развитии;

- размеры головы, превышающие норму;

- нечеткость речи, гнусавость голоса;

- проблемы с глотанием;

- неукротимая рвота по утрам;

- нарастающая мышечная слабость в конечностях;

- увеличивающийся гипертонус мышц;

- сложности с самостоятельным передвижением и самообслуживанием;

- приступы апноэ.

Взрослая форма болезни Александера встречается относительно редко. Она может проявиться в возрасте от 20 до 70 лет. Ее признаки разнообразны и зависят от области поражения головного мозга. Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

- парезы и параличи с гипертонусом;

- нарушение координации, глотания и речи;

- неконтролируемые движения;

- нистагм;

- незначительное снижение интеллекта.

Диагностика

Болезнь Александера диагностируется на основании клинических симптомов и генетического теста. Кроме того, проводятся МРТ головного мозга и электроэнцефалография.

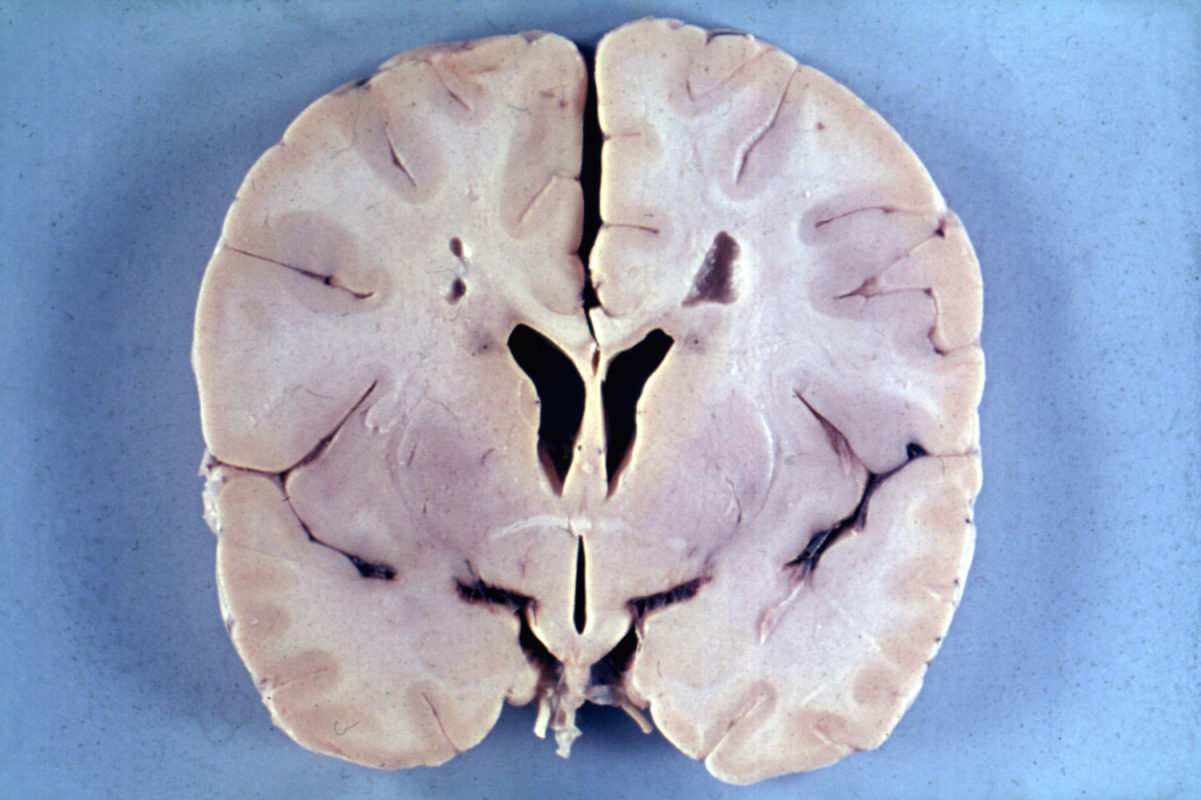

Зачастую диагноз ставится после смерти пациента: при вскрытии обнаруживаются узелки Розенталя и разрушение миелина.

Лечение

Не существует лечения, способного повлиять на причину болезни Александера. В качестве симптоматической терапии применяются:

- активаторы нервно-мышечной проводимости для облегчения парезов;

- миорелаксанты для уменьшения тонуса мышц;

- противосудорожные лекарства для профилактики эпилептических приступов;

- нейролептики для снижения выраженности гиперкинезов.

Больные нуждаются в постоянном уходе. Для их передвижения используются инвалидные коляски.

Прогноз

Болезнь Александера имеет неблагоприятный прогноз, который зависит от ее формы:

- неонатальная – продолжительность жизни до 12 месяцев после манифестации симптомов;

- инфантильная – до 2-3 лет;

- ювенильная и взрослая – до 10 лет.

Основные причины смерти – интеркуррентные инфекции и прогрессирующее поражение нервной системы.

Профилактика

Меры по недопущению болезни Александера не разработаны, так как ее этиология не установлена.